最近の記事

マガジン

記事

The More Senior Your Job Title, the More You Need to Keep a Journal -日記の効能についての記事を読みました

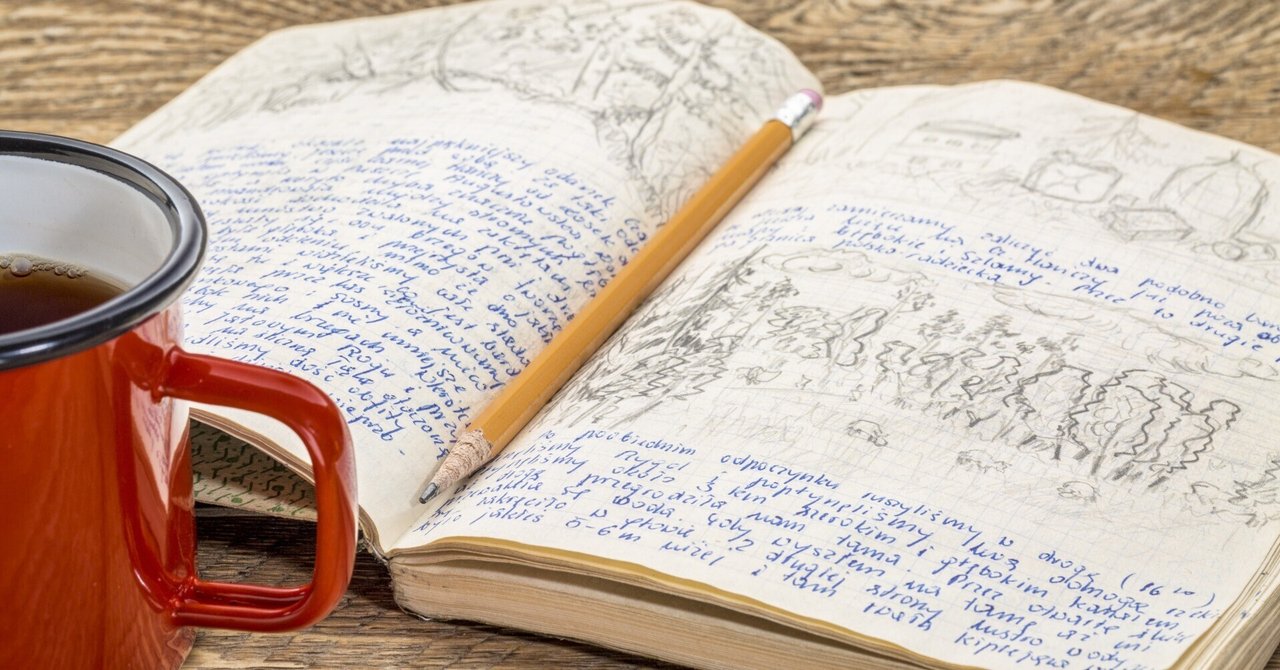

わたしがこの日記をnote.に書き始めたきっかけは、社員の皆さんに向けての自己開示でした。 「あの人って、いつも何考えているんだろうね?」というのを少しでも無くせれば良いなと思ったことに対するソリューションが、「自己開示のための日記を毎日書く」というものでした。 書いてみてわかったことは、「毎日スラスラ書けるほど書きたいことは無いし、毎日書くことを義務とすると、ドンドンしょうもない内容になる」ということでした。 そして「無理に書くのってどうなの?」 となり、「書くネ